2012年09月04日

瀬底島の“トラバーチン” その1

本部町立博物館の入り口には,乳白色の石灰岩が展示されております。

この石灰岩,“トラバーチン”と呼ばれ,装飾石材として高い人気を誇っております。

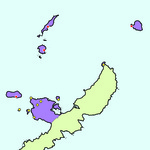

沖縄では,沖縄島勝連半島の平敷屋産の“トラバーチン”が有名です。本部半島の西に位置する瀬底島からは,昭和4年に帝国議会議事堂 (現国会議事堂) の建築のため,大量に切り出されたそうです。それを本部町谷茶の渡久地港から運び出したそうですが,いくつかは誤って海中に落としてしまったらしい…。それが近年,工事中に発見され,博物館で日の目をみることになったのです。

トラバーチン(travertine),これが少しややこしい用語。学術的には,温泉や地下水中から化学沈殿した石灰質な岩石のことを指します。

トラバーチンとは,元来,ローマ近郊のティボリ(Tivoli)という町で産する石灰岩を指す言葉でした。つまり商品名だったわけです。古代ローマ時代には,ティヴォリはティブル (Tibur) と呼ばれていたらしい。ここで採れる縞状の石灰岩は,lapis tiburtinus(ラテン語で“ティブルの石”)と呼ばれ、これが転じてtravertino(イタリア語),travertine(フランス語)になったのだそうです。

多くの石灰岩は,熱帯のサンゴ礁(生物礁)を起源にもちます。しかし,一部には深い海や陸上で形成されることがあります。ティボリの石灰岩も陸域で形成された石灰岩だったため,学術用語としては,陸上で化学沈殿した石灰岩についてトラバーチンと呼ぶようになったのです。

瀬底島の大部分を占める石灰岩は,第四紀のサンゴ礁が隆起した“琉球石灰岩”と呼ばれるものです。“琉球石灰岩”は一般に空隙が多く,スカスカの構造をしています。その空隙を地下水が満たしているとき,または通りぬける際,空隙を埋めるように石灰成分が沈殿していくことがあります。すると,スカスカ構造の石灰岩が,緻密な石灰岩へと変わっていきます。こうしてできたのが瀬底島の“トラバーチン”です。

ちょっとマニアックな話でした。

次回は瀬底島産トラバーチンの石切り場についてお話しします。

参考文献:Flugel,E (2004)Microfacies of Carbonate Rocks:Analysis, Interpretation and Application.Springer,976pp.

写真・文責:比嘉啓一郎

この石灰岩,“トラバーチン”と呼ばれ,装飾石材として高い人気を誇っております。

沖縄では,沖縄島勝連半島の平敷屋産の“トラバーチン”が有名です。本部半島の西に位置する瀬底島からは,昭和4年に帝国議会議事堂 (現国会議事堂) の建築のため,大量に切り出されたそうです。それを本部町谷茶の渡久地港から運び出したそうですが,いくつかは誤って海中に落としてしまったらしい…。それが近年,工事中に発見され,博物館で日の目をみることになったのです。

トラバーチン(travertine),これが少しややこしい用語。学術的には,温泉や地下水中から化学沈殿した石灰質な岩石のことを指します。

トラバーチンとは,元来,ローマ近郊のティボリ(Tivoli)という町で産する石灰岩を指す言葉でした。つまり商品名だったわけです。古代ローマ時代には,ティヴォリはティブル (Tibur) と呼ばれていたらしい。ここで採れる縞状の石灰岩は,lapis tiburtinus(ラテン語で“ティブルの石”)と呼ばれ、これが転じてtravertino(イタリア語),travertine(フランス語)になったのだそうです。

多くの石灰岩は,熱帯のサンゴ礁(生物礁)を起源にもちます。しかし,一部には深い海や陸上で形成されることがあります。ティボリの石灰岩も陸域で形成された石灰岩だったため,学術用語としては,陸上で化学沈殿した石灰岩についてトラバーチンと呼ぶようになったのです。

瀬底島の大部分を占める石灰岩は,第四紀のサンゴ礁が隆起した“琉球石灰岩”と呼ばれるものです。“琉球石灰岩”は一般に空隙が多く,スカスカの構造をしています。その空隙を地下水が満たしているとき,または通りぬける際,空隙を埋めるように石灰成分が沈殿していくことがあります。すると,スカスカ構造の石灰岩が,緻密な石灰岩へと変わっていきます。こうしてできたのが瀬底島の“トラバーチン”です。

ちょっとマニアックな話でした。

次回は瀬底島産トラバーチンの石切り場についてお話しします。

参考文献:Flugel,E (2004)Microfacies of Carbonate Rocks:Analysis, Interpretation and Application.Springer,976pp.

写真・文責:比嘉啓一郎

Posted by ryukyugeo at 19:17│Comments(0)

│スタッフ徒然