2013年05月08日

5月10日は「地質の日」

ふだん何気なく,わたしたちは大地の上や大地の中(地下)で生活しています.この大地の性質を「地質」と呼び,この「地質」のことを詳しく知ろうという学問分野が「地質学」です.ジオパークに関わる学問は地形学や気候学,水文学など様々なものがあり,地質学もそれらと並ぶ重要な学問のひとつになります.

地質学の基本は,主に大地を歩き回って,その土地の地質がどのようなものでできているか,どのような姿勢で分布しているか,そして,多種多様な地層や岩石がどのような関係で接しているかを丹念に調べて,一枚の図に表現することにあります.

このような図を「地質図」と呼んでいます.地質図は,一般の方にはあまりなじみがないものですが,地質学の研究だけでなく,トンネルを掘る,橋を架けるといった土木工事やハザードマップの作成の際にも利用され, ひそかにわたしたちの生活を支えています.(ただし,地質図の精度は作成者の経験や調査日数などによって変わります.他人の描いた地質図は参考にはなりますが,信頼していいかどうかは自分で確認する必要があります.)

この地質図が最初に日本で広域的に作成されたのは,1876年5月10日であり,ライマンらによって200万分の1「日本蝦夷地質要略之図」が刊行されました.また,内務省地理局地質課(地質調査を扱う国の組織で,現在の産業技術総合研究所の地質調査総合センター)が設置されたのも1878年の5月10日でした.

さらに,2000年代になって,ひそかにわたしたちの生活を支えている「地質」の重要性を社会に広く理解・認知してもらうことが必要との声が地質関係の機関や学会の中で高まりました.

このような背景から,5月10日を「地質の日」とすることが2007年に決まりました.

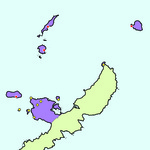

例年,5月10日ごろには各地で「地質の日」に関連したイベントが開催されています.本部半島ジオパーク構想において,「地質」は「地球の営み」を語る上で重要なピースのひとつです.沖縄ではあまり開催されていないようですが,近い将来,本部半島ジオパーク構想域で「地質の日」に関連した様々なイベントができたらいいなと思っています.

文責:菅森義晃

地質学の基本は,主に大地を歩き回って,その土地の地質がどのようなものでできているか,どのような姿勢で分布しているか,そして,多種多様な地層や岩石がどのような関係で接しているかを丹念に調べて,一枚の図に表現することにあります.

このような図を「地質図」と呼んでいます.地質図は,一般の方にはあまりなじみがないものですが,地質学の研究だけでなく,トンネルを掘る,橋を架けるといった土木工事やハザードマップの作成の際にも利用され, ひそかにわたしたちの生活を支えています.(ただし,地質図の精度は作成者の経験や調査日数などによって変わります.他人の描いた地質図は参考にはなりますが,信頼していいかどうかは自分で確認する必要があります.)

この地質図が最初に日本で広域的に作成されたのは,1876年5月10日であり,ライマンらによって200万分の1「日本蝦夷地質要略之図」が刊行されました.また,内務省地理局地質課(地質調査を扱う国の組織で,現在の産業技術総合研究所の地質調査総合センター)が設置されたのも1878年の5月10日でした.

さらに,2000年代になって,ひそかにわたしたちの生活を支えている「地質」の重要性を社会に広く理解・認知してもらうことが必要との声が地質関係の機関や学会の中で高まりました.

このような背景から,5月10日を「地質の日」とすることが2007年に決まりました.

例年,5月10日ごろには各地で「地質の日」に関連したイベントが開催されています.本部半島ジオパーク構想において,「地質」は「地球の営み」を語る上で重要なピースのひとつです.沖縄ではあまり開催されていないようですが,近い将来,本部半島ジオパーク構想域で「地質の日」に関連した様々なイベントができたらいいなと思っています.

文責:菅森義晃

Posted by ryukyugeo at 16:10│Comments(0)

│普及啓蒙